2025年08月30日 編集長コラム

気候変動が、地域の伝統発酵食産業(文化)に大きな影響を与えている現実と向き合う。

猛暑の夏こそ、事業者×専門家×住民で考えたい

「気候変動×地域産業勉強会in諏訪」

が8月22日の夜、上諏訪駅前の駅前交流テラス「すわっチャオ」で開催された。

主催は自然エネルギー信州ネット/持続社会連携推進機構 アース・シェルパ(※)

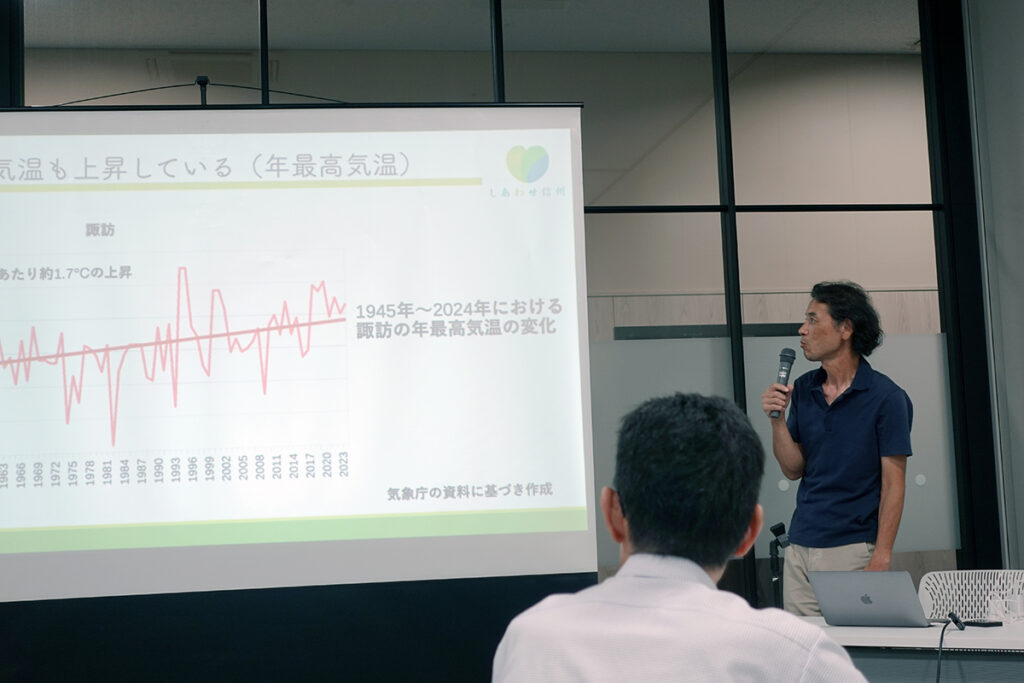

初めに、気候変動の専門家講師として長野県環境保全研究所の浜田 崇さんから、諏訪地域の温暖化の現状、日本酒、味噌作りにおける気候変動の影響が、原料調達・製造工程・品質維持・販路など多方面におよび、経営の持続性や地域の産業構造そのものを揺るがすリスクがあることを聞く。

浜田さんの解説を受け、現場の事業者からの話題提供があった。株式会社竹屋(味噌)の藤森 伝太氏、酒ぬのや本金酒造株式会社の宮坂 ちとせ氏、有限会社喜多屋醸造店(味噌)の長峰 愛氏が登壇し、「酒米、大豆などの原材料価格の高騰」「発酵温度管理や工程管理の難易度が上がっていること」「品質維持のための温度管理にかかるエネルギー代の増大」などなど、気候変動の具体的な現状と課題を会場で共有。地域の味、技、そして暮らしをどう守り、次世代へ繋ぐかを、参加者と一緒になってワークショック形式で考えた。

この勉強会では、個々人だけでは対応しきれないその課題を、作り手・研究者・地域の皆さんと一緒に考えることで生まれる、課題に向き合うチカラの大切さを会場全体として再認識することができたと思う。

伝統発酵食産業(文化)を守っていくために、このような対話の機会が今後ますます必要になってくるだろう。

※持続社会連携推進機構 アース・シェルパは「続く社会」を目指し挑戦する人々の”シェルパ”(=山登りのガイド)として、地域と地球のためになる社会の仕組み作りに連携して取り組み、現場で挑戦する人への伴走支援を通じて地方創生×気候変動のシナジーを追求。地域課題に取り組む方への伴走支援:情報・技術・資金・ネットワーク面でサポートを展開し、経済・社会・環境の統合的な取り組みを支援。また、地域の声と政策決定の場をつなぎ、地域の課題解決に取り組む。同時に、国際的なアクターとの連携を通じて、国内の取り組みを国際社会に発信し、都市・地域間の連携を促進し、海外の先進事例を国内に届けることで、日本の気候変動対策の質向上と加速を支援する組織を目指している。