2024年04月14日 暮らし・文化・アート

荒廃した森の再生に挑んだ仲間たちの物語。 生まれ変わったその森には、人々が集い、自然と共に生き、生命のエネルギーを分かち合う。忘れかけていた暮らしの豊かさがあった

初めて「奏の森」を訪れたのは、2024年の1月。アートの取り組みによる気候変動へのアプローチを考える「信州アーツ・クライメイト・キャンプ」4回目のプログラムイベントが中川村の「奏の森」で開催されたとき。あいにくの悪天候の中でしたが「森で語らう、自分たちの環境・アート・暮らし」をテーマに多くの人が森に集いました。そして会場で行われた映像とミュージカルによる「奏の森」の紹介を見て、そのエネルギーとパフォーマンスに圧倒されました。

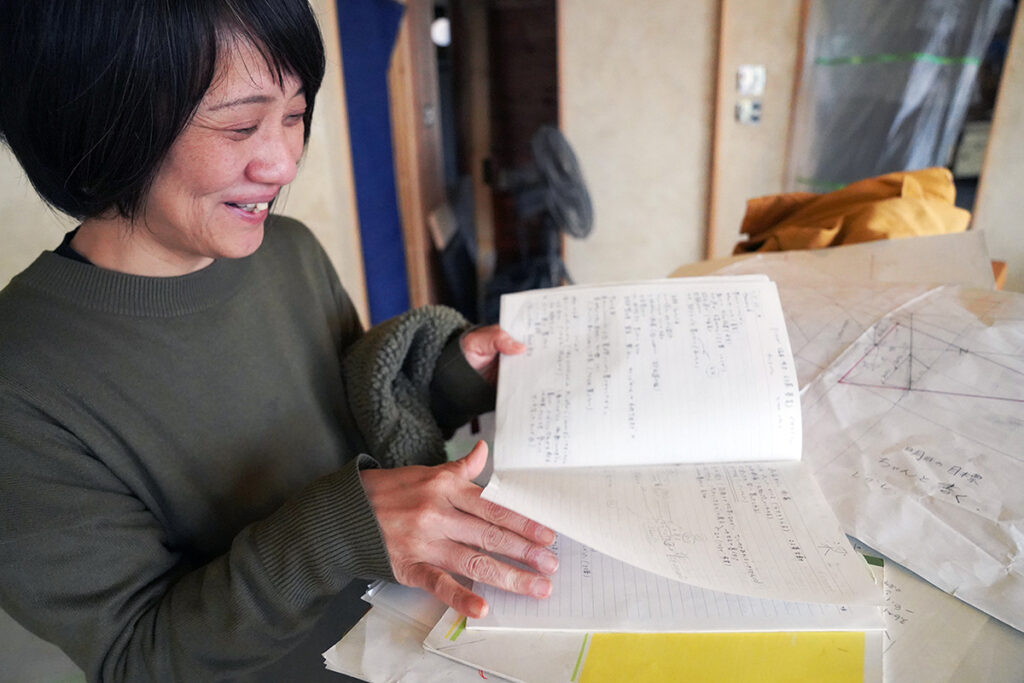

それから約1カ月後、その中心人物で、人と人、ルーツと人、自然と人をつなげ、つむぐ活動をしているNPO法人F.O.P(Feelings Of Power)代表の杉浦歩実さんを再度訪ね、お話を伺うことができました。(2024年2月20日さらに、4月2日の2日間訪問)

自然と人が集まってくる森がある

上伊那郡中川村、JR飯田線伊那田島駅から、ぶどう農園が広がる道を少し下った先に、「奏(かなで)の森」があります。

風通しがよく、明るく開放感のある気持ちのいい森の中には、展望デッキ、キッチンハウス、かまどのキッチン、絶景アルプス薪ぶろ、食事スペースでもあるセンターハウス、ミニハウス(もりっ小屋)、そして完成間近の「みんなのおうちハニカムハウス」など、多くは森を間伐した木材や薪を利用したものたちです。近隣の保育園の遠足先として子どもたちに大人気の魅力的な森です。

そんな森も、2018年までは薄暗く、朽ちた倒木やかかり木、ヤブなどで人が近づけず、獣たちの絶好のすみか。人びとが集える場にすべく森の整備に立ち上がった、母・杉浦歩実さんと二人の娘さん。すぐに三人の想いに共感する人々が現れ、みるみるその想いは伝染し、多くの仲間といっしょに、森再生のプロジェクトが生まれます。そして、杉浦さんと仲間たちの5年に及ぶ想像を遙かに超えた努力によって、子どもたちが元気に遊べる森に生まれ変わり、今も進化を続けています。

話を聞くなかで驚きだったのが、伐採、下草処理、整地、そして建築物の建設もほとんどがセルフビルドだということ。現代の日本人が忘れてしまった「地域にあるものを活かし、得意を持ち寄って暮らす」という、本質的で合理的な地域の営みの物語がそこにありました。

「でも、間伐が段落し、腰の高さくらいまで埋まる伐採木と枝の海を前に、いつ逃げだそうかと何度も思いましたよ」と笑う杉浦さん。(二人の娘さんが投げ出さなかったことにも驚きです)

自らが代表を務めるNPOが行うミュージカルや楽団のほとんどの作詞作曲をこなし、さまざまな地域課題に取り組み、セルフビルドで建築を進めてきた驚くべき行動力の杉浦歩実さん。

それに、特筆すべきは土木施工管理技術者、給水設備工事主任責任技術者、排水工事主任技術者、建設業計理士など建築関連の資格も多数取得してきたことです。

杉浦さんのめげない心と強い志、突き動かす原動力はどこから来ているんだろう。その根源となっているだろう20年におよぶ挑戦の物語を聞きました。

杉浦さんが歩んだ20年間は、まさに、日本社会がこの50〜60年間で失ってきたものを見つめ直す旅

杉浦さんが地域や社会の課題や歪みに関わり歩んできた20年間は、日本社会がこの50~60年間で失ってきたものを見つめ直す旅のように感じられました。

そして旅の途中で、「奏の森」づくりにたどり着いたことが必然で、森づくりこそ現代社会が必要としている場づくりなんだ。というみんなで考えたい問いがそこにはあります。

杉浦さんの「奏の森」にたどり着く物語を振り返ってみたいと思います。

杉浦さんが生まれる前の1960年代、経済成長重視による工業・商業化のなか、大都市への人口移動がはじまり、伴い地域社会の急速な変化が起こりはじめます。大都市への人口集中による地場産業の衰退、里山の荒廃、そして大家族世帯の崩壊により住民と地域の関係性が薄れ、大切な地域文化も急速に衰退していきました。また、集約的で単一栽培化していく農業に向かなかった中山間地の過疎化はより顕著でした。

都市と地域の格差が拡大し、若者が地域からいなくなる現象は今も続いています。

1970年代中盤、世の中はディスコブームに浮かれていた時代、飯田市に生まれた杉浦歩実さん。10代前半の80年代後半はバブル景気に沸いていた時代でした。

そして、

1995年、阪神淡路大震災・地下鉄サリン事件

2001年、9.11同時多発テロ

2002〜2007年、飯田市で若者を集めた大規模イベントを計画・開催

「飯田市の8割の若者が地元に帰ってこない、飯田から若者がいなくなる状況に、いてもたってもいられず、20代前半くらいから、若者が楽しく暮らす飯田を夢見て、何か面白いことしたいと思うようになりました」。

地域を盛り上げようと仲間と小さなイベントをしていた杉浦さんが、あることをきっかけに、「もっとメジャーなイベントをしよう」と決意。

杉浦さんを中心とした若い3人の女性が主体となって、山裾の公園(キャンプ場)に大きな音楽ステージを手作りし、多くの商店等を巻き込みいろいろなお店に出店してもらい、子どもも大人も「楽しい」や「ありがとう」の橋でつながり、素敵な笑顔が生まれますように。というコンセプトの野外オールナイトイベント「祭ーfeelings of power※」を開催。2,000人が集まり大盛況のイベントとなりました。

多くの若者を集めるイベントは評価され、イベント最後の年の2007年には「ムトス飯田賞(飯田市の将来に向けて、示唆的で主張ある活動を行う団体・個人を表彰する)」を受賞します。

※祭ーfeelings of power:地元のアーティストたちによる子どもから大人までが楽しめるさまざまなジャンルのステージ。音楽ライブ(ロックからフォーク、ヒップホップ、和太鼓やアフリカン太鼓なども)、ダンス、ファッションショー、キックボクシング、人形劇、大道芸などのパフォーマンスステージなど。市内を中心に出店50ブース、移動図書館などが集まりました。

2007年の開催の様子(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=jI_yrVeCX4k&t=3s

しかし、大規模イベントに大きな課題が生まれる

イベントが大きくなっていくなかでそれは起こりました。「イベント後の会場を見て、私たちスタッフは呆然となりました。私が小さい頃から知っているきれいなキャンプ場(会場)が、さまざまなゴミで溢れかえり、見るも無惨な姿に。スタッフは悩み、次回に向け啓発のポスターをつくり、当日はステージからアーティストたちと呼びかけ、クリーンなイベントの実現にむけて積極的に取り組みました」。

その甲斐あって、翌年にはゴミの発生が1/3になったそうです。「ある年、グラサンのお兄ちゃんがゴミ拾いをしていたんです。若者のエネルギーをいい方向に持っていけたら、いろいろなことが変わるんじゃないのかな。と思いました」。発信する側が伝え方を工夫することで、参加する若者の意識も変えられるんだという、このときの経験が、今に繋がっているといいます。

当時の新聞取材で「笑顔で過ごしていける社会へのエコシフトを飯田から世界に発信したい」と語っている杉浦さん。それをきっかけに、環境や地域文化を意識する機会が少ない若者に呼びかけていく機会を増やしたいと考えるようになり、NPO設立前から、「キッズエコ事業いいとこみっけ会社」、「100万人のキャンドルナイト地域づくり交流会」などを企画するようになっていきました。

2008年、大きなチャンスをたぐり寄せ、NPO法人 F.O.P設立

社会のエコシフトのために何ができるのか、当時の飯田市の総合計画を熟読していた杉浦さん。あるとき、最終的に市長にプレゼンすることができる、市と明治大学等が主催する「新事業人材育成プロジェクト」を見つけ、マーケティングセミナーを受講。市長への事業プレゼンも実現させました。

「若くて面白い子がいるぞ」と、大きなイベントの中心人物であった杉浦さんのセミナーへの参加は注目を集め、大学教授や企業の経営者など有力な協力者も現れ、NPO法人を立ち上げることになります。理事長には杉浦歩実さんが就任。それが現在まで続くNPO法人 F.O.P(Feelings Of Power)です。

現在NPOは、地域のルーツに触れ、大切にされてきた文化を知った上で「楽しいこと」を発信したいと、イベント企画、紙媒体での発信、ミュージカルや体験ワークショップ。 数々の「コミュニケーションの場づくり」をしています。

「サステナ」代表マエキタミヤコさんとの出会い

「当時NPOの理事をしていた方の紹介で、エコ活動の先輩で憧れの女性マエキタミヤコさん(※1)に会うことができたのが、大きな転機でした」。

apバンク(※2)がエコとイベントの両立に取り組んでいた当時、100万人のキャンドルナイトなど、マエキタさんがブランディングの力でサステナブルに取り組む姿に憧れ、マエキタさんにはどうしても会いたかったといいます。

以来、マエキタさんに相談したり、逆に案件を依頼されたりと、課題解決のプロジェクトに参加・協力するようになります。現在も交流が続きます。

※1:2001年に起こった9.11同時多発テロ以降、インターネットの普及と共に、ソーシャルデザインの波が小規模ながら広告関係者にひろがります。電通のコピーライターだったマエキタミヤコさんも環境保護運動やNGO活動に関わる中で、2002年ソーシャルとエコの分野に特化したクリエイティブエージェンシー「サステナ」を設立し独立。2003年からはじまる「100万人のキャンドルナイト」や2005年には白いリストバンドを身につけ、貧困をなくす運動を訴える「ホワイトバンドプロジェクト」などを実行し、ソーシャルアクションを全国レベルに押し上げました。

これによって、地方の多くの若者がエコやソーシャル領域に興味を持ち、さまざまなプロジェクトも次々に生まれはじめます。

※2:ap bankは、音楽家の小林武史、Mr.Childrenの櫻井和寿、坂本龍一氏が資金を拠出し2003年に設立。『サステナブル』を指標に、自然エネルギーや環境保全活動している方々への融資、野外音楽イベントap bank fesの開催、復興支援活動など様々なプロジェクトを立ち上げ、発展的に継続しています。

鹿の廃棄問題から、里山と森林の生態系について考え学ぶ

NPOを始めた当初、農業衰退、過疎化問題、ゴミ問題、耕作放棄地や棚田の利用、アースデーなど多くの課題に取り組みます。

そんななか、2012年、中川村で駆除した鹿をさばききれずに、大量廃棄となってしまっていた「鹿の廃棄問題」への対応方法を思案し、マエキタさんに相談します。「ちょうど欧州から帰ってきたシェフがいるので、相談してみるといい。日本のように、自然を教育として学ぶのではなく文化として根付いている欧州では、森の活動に参加するシェフも多いのよ。紹介するね」と助言をもらい、欧州帰りのシェフを何人か紹介してもらった杉浦さん。

「ジビエブームの種火が付き始めたころ。ジビエを大手流通に乗せるような動きがありましたが、私たちは、天然のものであること、何より猟師さんのあの苦労がなければ獲れないもの。流通に乗せることはできないはずと想い、想いや森の現状も一緒につながれる人(シェフなど)を探していたところでした」。

「すぐに協力が得られ、鹿肉をレストランで使っていただきました。すると猟師さんたちも鹿肉って価値があるんだという意識に変わってきたんですよ。そこで、シェフに南信まで来ていただき、地元の飲食店さんに鹿の調理方法などの指導をいただきながら、ワークショップでメニュー開発をしていきました」。

すると、猟師さんたちも「なるほど事業化できそうだ」という実感がわいてきて、ジビエブームが本格化する以前の2014年に、中川村に加工組合「かつらの丘ジビエ工房」が誕生することになりました。

このプロジェクトをきっかけに、杉浦さんは山や森林の生態系のこと、循環のことに強くシフトしていくことになります。

「そもそも、なぜ鹿が里山に出てくるようになったんだろう」という疑問。「所説あるその疑問の答えとして、私が一番納得したのが仲間から聞いた、信州大学の教授が学生さんと一緒に民話を調査した話でした」。

『民話は人の生活が描かれているが、そこには猿や鹿、猪の話はほとんど出てこない。出てくるとしたら、奥山の猟師の話だ』とい調査結果です。

「奥山と里山がはっきり分かれていた時代には、猿や鹿は里には降りてこなかったということです。ここ50~60年くらいの間に、里山の管理をしなくなったことが大きな原因の一つなんでしょうね。以前は下草を刈って、落ち葉をかいて田畑の肥料や暮らしの燃料にしていたから、里山と暮らしはつながっていたんですね」。

岐路に立つNPO

NPOを立ち上げた当時、地元の経済団体等と大きなアースデイイベントの開催にも関わるようになります。同時に、環境保護に携わる人たちから「リニア推進派とアースデイとは何事だ!」という声を聞くように。

「経済の中心にいる人たちの意識が変わったら地域が変わると信じてアースデイを続けましたが、リニアでの分断が生まれる問題とNPOが利益追求型でない活動にシフトするにつれ、多くの協力者がNPOから離れていきました。ただ心の救いは、『僕は経済側の人間、あなたは信じる道を行きなさい』と応援をくれた方の存在があったことでした」。

地元の文化・風土を見直すことの大切さを実感。夜を徹して開催される伝統の祭りこそがフェスだ

NPO活動の行く先を考えるなか、遠山郷での活動体験が大きな道しるべになったそうです。秋山郷、青鬼集落と並んで信州三大秘境に数えられる「遠山郷」は古道・秋葉街道の宿場町です。

「日本の原風景が残る貴重な地域の長老等を中心とした村の人から、古道・秋葉街道の復活を相談され、彼等と古道を歩いてみようということに。諏訪や天竜川との関わりも知るために森林に関わる友人たちと一緒に歩いて調査することになりました」。

その調査での体験が、その後の活動での羅針盤になります。

世の中がどんな状況になってもやり続られてきた遠山郷の伝統の祭りに参加。

「大きなイベントを休んで、地元の文化を見直そうと考えていたころだったこともあり、夜を徹して行われる伝統の祭りに触れ、これこそがフェスだと感じました」。

そして、村のご高齢の皆さんが廃校に毎日集まって楽しそうに語らい、飲み食いする様子に憧れるようになります。「80歳になって饅頭屋をはじめたり、定年後にカフェをやったり。とにかく村の人たちは、みんながイキイキで元気なんです」。

訪れるたびに「いつでも来い、上がってけ、夕飯食べてけ」と声をかけてくれる村の人たち。こんな生活が素敵だ。こんな風に生きていきたいと思うようになっていきます。

「その体験以来、いろいろなものの見方が変わっていったと思います」。

杉浦さんにとって、まさに美意識(人生観)が変わった瞬間だったんでしょう。

2011年3月、東日本大震災が発生

当然、原発問題へも関わるようになります。それに伴い大きなイベントでは開催コンセプトで意見が対立するようになり、さまざまなイベントの主催や行政の仕事から離れるようになります。まわりからは「原発からはなれろ」と言われ、それまで、協力してくれていた地元の有力者の方々もNPOから離れていったそうです。

リニアで、そして原発問題で地域の人びとが分断されるのを体験します。

生態系を支えるミツバチとの出会い

NPO組織の見直しを考えていた時期のある日、マエキタさんから「女性養蜂家の後藤純子さんが、みつばちの危機を描いた絵本をミュージカルにしてほしい」という依頼が入ります。

「NPOが取り組んでいた『Farmer’s Heavenフェス(2009~2012)』で披露した、舞台作品としては初のダンスミュージカル(地域の衰退、自然環境、人の繋がりを描いたミュージカル)をフェスに参加してくれたマエキタさんが憶えていてくれたようです」。

これが後に、「奏の森」づくりに取り組むことになる中川村との関わりやNPO法人 F.O.Pを大きく変えるダンスミュージカル「だれもしらない みつばちのものがたり」を創るきっかけになります。

日本ミツバチの実態調査を中川村と大鹿村で開始。そのとき、中川村が養蜂家の聖地であることを知ります(コロナ以前年に1回、500人ほどが集まる「信州日本ミツバチの会」が中川村で開催されていました)。

調査の結果は本当に絶滅の危機でした。当時、日本ミツバチだけでなく、西洋ミツバチも同じく、世界中で大量死の問題が起きていました。

「この危機を知らせないといけないけれど、農薬等の問題で農家さんとの対立が起きることは避けたい。そうならないような映像でのアピールを検討しました」。

2014年、ダンスミュージカル「だれもしらない みつばちのものがたり」が完成

「農薬やダニの影響で全滅しかけた現状や、500万年続いてきたミツバチの生態、命の営み。そこから学んだ私たちのこれからの暮らしのヒントを、美しい中川村の景色を舞台にして表現することにしました。ミツバチに関わっていない人間は一人もいないこと、小さな命に支えられて生きていることを改めて感じてもらえたらというメッセージも込めました」。

2014年、さまざまなジャンルのダンサーやミュージシャンが集まり「だれもしらない みつばちのものがたり」というダンスミュージカルが完成します。

中川村で行った舞台公演は満員御礼の大盛況。その後、見に来れない多くの方々のために、舞台公演を映像化。現在も日本各地で上映会を開催しています。

「上映会の後には参加者で地域の未来を語り合うシェアリングの時間を過ごし、その地域の農家さんや作家さんたちのマルシェや音楽ライブ、ワークショップなどを組み合わせて開催していただいています。上映会もおかげさまで全国50カ所を超えました」。

映像化にあたり、警告だけでなく、私たちの歩き方・未来への進み方はどうしたらいいのか?を考えてもらうため、杉浦さんの友人等の有機農家の取材も行われました。

「そのころ私たちも棚田をやっていました。イモリがたくさん棲みつき、肥料をやらなくても自然の力だけで、いいお米が取れる。山の自然の恵みが流れ込む棚田の力を実感していました」。

ミツバチの調査や映像化などで、朝から晩まで中川村に通う日々。村の美しさにも惚れてこんでしまった杉浦さん。「拠点はここだ」とそのとき決めたそうです。

イベントをやるより、自分たちの生き方がどうなんだと考えるようにもなります。

2018年、奏の森となる荒廃した森との出会い

「中川村に移住を決意した当時、現中川村村長が所有していたぶどう園を後継者として引き継いだファミリーから『隣の不気味な森に猿がすみついていて、困っているのよ』と聞き、すぐに見に行きました」。

後に奏の森となる荒廃した森との出会いです。「ここを整備したら、みんなが集まる素敵な森になる。その姿が私には想像できる」。そんな思いが直感的に浮かんだといいます。そこから杉浦さんと森に集まってきた仲間たちの無謀とも思えるチャレンジがはじまります。

かかり木、朽ちた倒木とヤブ化した下草、不健康に混み合って密集する木々。そんな不気味な森に挑むには相当の強い意志が必要だったと思います。

「とにかく、かかり木や朽ち木を切り倒し、枝処理して、玉切りして運び出すことを繰り返す日々でした」。作業は2年に及びます。

「途中、来る人来る人、腰の高さまでの枝の海を見て、これどうするの?気がふれたのと言われました。正直逃げ出したかったというのが素直な気持ちです」。逃げ出さなかったのは、頼もしい二人の娘さんの存在があったからだったといいます。

「ぐしゃぐしゃな森を整備すると、森に入ってさらにぐしゃぐしゃにしてしまって、どうしたらいいか分からない。最初は本当に自分の気持ちとの戦いでした」。

娘さん二人の力が奏の森の誕生を支えてくれた

2008年、NPOはじめたとき、長女が中学3年、次女は小学4年だったそうです。

「高校進学時には大学で貧困などの世界の社会問題を学びたい言っていた長女の瑞希(みずき)ですが、ちょうど高校3年生のときに東日本大震災と原発事故が起こってしまったんです」。日本地図を見ながら『どこに行ったら安全な大学があるの?』と悩んでいた娘さんに、「だったら、少しの間一緒に活動しながら様子を見れば」と声をかけたのが、今につながってます。

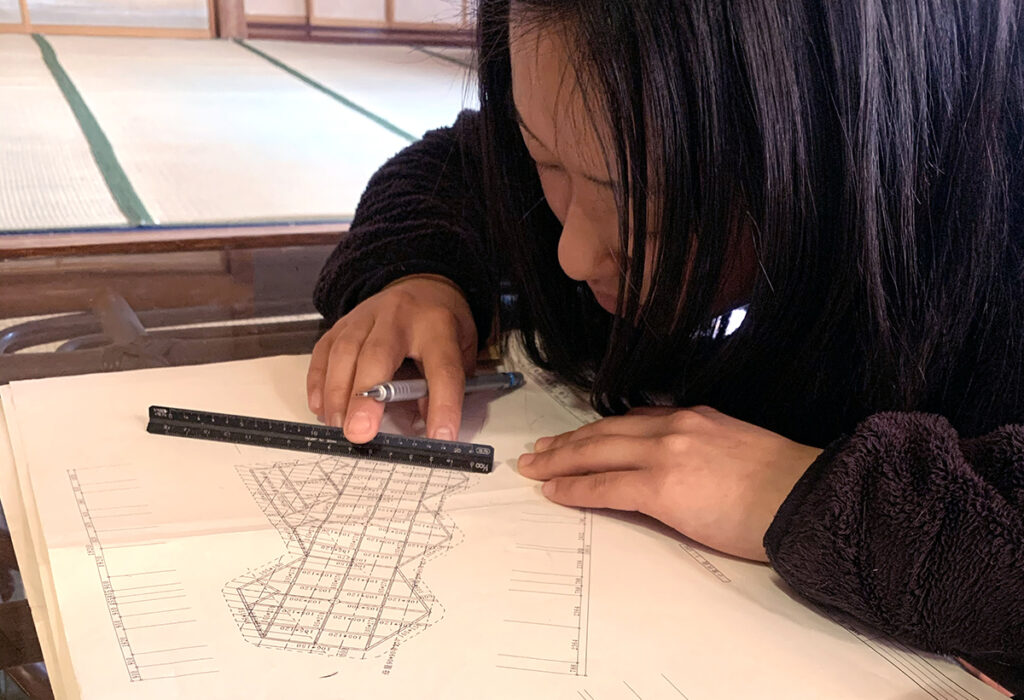

「次女の夏音(なつね)も、小さい頃からいろんな大人の中で育った娘です。だからいろんな影響を受けています。もともと、種から作物を育てたり、小学生の時に『キッズエコ事業いいとこみっけ会社』を思いついたり、高校時代も朝、山にキノコ採りに行ったり、学校の帰り道に焚き付けを拾いながら帰ってくるという面白い子でした。里山を走り回って遊んできた彼女は想像力も豊かで、手先も器用。チェーンソーや大工作業も誰よりも習得が早く、いろいろをこなしてくれました」。高校3年の進路時期。先生に進路はどうするんだと聞かれ「私は森をやります(整備します)」ときっぱり。そんな逸話も付け加えていただきました。

母は重機に乗り、次女は斜面で大木の玉切り伐採をして、長女はうえでおてこをするといった分担だったそうです。杉浦さん自慢の二人です。

みんなのおうちハニカムハウスづくりの体験で得たものは多い

(ハニカムとは、全て6角形でできているミツバチの巣)

森を長年見守ってきた大きな三本の赤松を大黒柱に、圧倒的な強度を誇るミツバチのハニカムに習った構造の「みんなのおうちハニカムハウス」が完成間近。

「最初は、何をどうしていいかも分からず、ボール紙での模型づくりからはじめた本格的な家づくりでした。分からないことが模型をつくることで徐々に分かるようになり、この模型づくりで学んだことは本当に大きかったですね。大切な基礎づくりでは、仲間の基礎屋さんやたまたま基礎屋さんに勤めていた娘の友人が助け船を出してくれてなんとか完成。棟上げは、大工の先輩たちに見守ってもらいながら、10代~20代の子たちが中心となって人力で組み上げました。また、製材屋さんもこのハニカムハウスに愛情をもって取り組んでいただきました」。

中に入って気づく印象的な壁の木組みのデザインは、森の記憶を残そうと、六角形のカットで余ってしまう端材を使い、仲間で唯一のプロである大工さんが、とにかくこだわりをもって丁寧に組み上げたアート作品です。

もちろん、木材以外の建築資材も最終的に廃棄物になりにくいものを使用。石膏ボードは極力使わず、山の土を原料にした土壁の下地、リサイクルの断熱材を使用したり、お風呂はリサイクル品を見つけ、バイオトイレを採用し、給湯器も薪ボイラーを導入、接着剤は天然にかわ、塗料も自然塗料を使用するなど、森に建つエコハウスをめざしています。

森の整備が進み、森の保育が実現

現在保育の主任である元教員の池田彩美さん。池田さん親子が「ここで自主保育をしたい」と訪ねて来たことから始まり、2019年5月「親子自主野外保育もりっこ」として奏の森の保育がスタート。2021年2月からは、週二回の預かり保育となります。

「10歳からダンスをやっていて、子どもたちとかかわるのが好きだった長女は、私と活動をする中で、よりよい社会を創るには、この社会の未来を創っていく子どもたちともっと関わることが大切だと感じていたので、池田さんと一緒に森の保育をはじめました」。

週二回のみだった預かり保育は、2024年4月から内閣府の保育無償化対象園として、毎日開園できることになり、食べることの大切な学でもある月一回だった「命をいただくオーガニック給食」も、2024年4月からは週3回になりました。

「次女は、栽培を始めかれこれ8年目になるスペルト小麦(古代小麦)を使ったパン、クッキー、ケーキなどを作っています。高校を卒業して森の整備をしながら、19歳の時に近所の自然食品店「たろう屋」さんに、こんなにおいしいんだから、販売してみたら?と勧めてもらい、販売開始。6年目になります」。今では、たくさんのファンがいてオープンデイの時などは、朝から待ってくれる人もいるそうです。子どもたちのオーガニック給食は、そんな彼女が中心になって作られます。

オーガニック給食は、森がきれいになって、集まりだしたミツバチの恵み、森で飼っている鶏の卵、害獣駆除のために殺さざるをえなかった鹿のお肉、地元の農家さんのおいしい野菜、自分たちで無農薬・無化学肥料で種から育てるお米や小麦などを使って調理されています。園児と一緒に火をたき、料理を作ります。味見もみんなでします。

食べ物は生き物で、食べることは生きることだ。という根源的なことを自然に学んでいる子どもたちがいます。生命としてどう生きていくか、そのために何をすべきかといったことも体験的に身についていくことでしょう。

田んぼでお米をつくったり、絵本をつくったり、一緒に音楽を奏でたり、料理をしたり、木工教室、ダンスレッスンといったワークショップや映画の上映会も行われています。自分のやってみたいが実現できる場所が「奏の森」です。

人と森や動植物との関係を結びなおし、循環型の暮らしを考えながら、大人も子どもも「生きる力」を育み、奏であう森が少しずつ成長しています。

奏の森に集まったみんなの経験・体験が、ひとつの表現になっていく素敵なプロセスが自然に生まれ、成長中

森の整備が進むにつれ、多様なバックグランドを持つ人が少しずつ集まり始めます。ギタリストにシンガーソングライター、サックス奏者、大工、農家、書家、イラストレーター、ダンサー、パティシエ、教員、介護福祉士、看護師、助産師、設計士などなど。それぞれの専門性や知識を生かしながら、森は日々成長しています。育休中だったママたちがそれぞれの得意を生かしたシゴトで再スタートしたり、新たな挑戦が始まったり、自然の中でさまざまな活動が生まれています。

2023年10月、循環型の暮らしを表現につなげていくためのワークショップが行われました。

「私たちの活動が大事にしていることは、感じる力、問う力。そして、それを伝えられるように表現することです。そのために、誰もがアートすることができる、みんながアーティストだってことを体感してもらうためのワークショップなんです」。

そこでできあがった曲『米米米(ベイベーマイ)ソング』が、2023年11月の収穫祭にお披露目されました。

「『米米米ソング』は、これまでお米を育ててきた経験をもとに、感じたことや印象に残っている言葉を付箋に書いて共有するところからはじまり、たくさん出てきたフレーズの中から歌詞を選び出し、どんなメロディとコード進行をとるか、というところまで、みんなで話し合いながら形にしていきました。ワークショップの時点で作曲、演奏、ダンスの原型がほぼできあがり、11月の収穫祭へ向けた練習を重ねました。私もやってみたかったと言って、一緒にダンスを練習するお母さんたち、家に眠っていたギターを見つけ出して参加してくれるお父さんたち。うれしいことに、お母さんやお父さんだけでなく、本気で楽しんで取り組む親を見ていた子どもたちも自然に一緒にやりたい!と参加。最後には27名の大所帯になりました」。

2023年11月、収穫祭。奏の森で活動を行う「カナデル幸響楽団」のファーストアルバムリリース

「カナデル幸響楽団」は、2022年6月頃に結成された音楽やダンスの好きな仲間が集まった森の楽団です。

ミツバチの危機からはじまり、荒廃した森の再生に取り組みながら、育み生み出されたメッセージが一枚のアルバムにまとまり、奏の森で活動を行う「畑しごと山しごとを生きる力・カナデル幸響楽団」のファーストアルバムとしてリリースされました。

レコーディング機材も揃っている「ハニカムハウス」でCD音源は制作されたそうです。

「今回のアルバムの作詞作曲の骨子は私が担当しましたが、アレンジなどの細部は演奏しながらみんなで仕上げていきました。カナデル幸響楽団は、何年か前からあった『伊那谷幸響楽団を創ろう』という構想を実現した楽団です。現在はメンバーが増えて11人ほどで活動しています」。

ただし、コンサートではさらに大所帯になるのがカナデル幸響楽団のようです。

「一緒にやりたいという人、ワークショップで集まったみんなもできた曲を一緒にやりたいと、この前は25人以上の大所帯でのライブになりました」。

長い時間のなかで森で起こってきた出来事と森と一緒に暮らす人たち、自然の偉大さ。また森の整備のはなし、小麦のはなし、そしてミツバチたちと生きる豊かさなどをベースにしたオリジナル9曲。奏の森を通して暮らしの中にある「いのちの営み」の大切さを伝えてくれます。

●CDのラストソング「木を植えよう」より歌詞の一部を紹介します。

大地の危機を感じとって

山の命が里に降りる

風の向きが変わったので

鳥は旅する事をやめる

伝えているよ

私たちに

痛んでいるよ

祈っているよ

武器を捨てて

木を植えよう

楽器を片手に歌い踊ろう

お互いの命

未来の命

一つの緑の中で生きる

※「木を植えよう」はカナデル幸響楽団が最初に取り組んだ曲で、CDのなかで唯一、伊那谷のシンガーソングライター「海老原よしえ」さんが作詞作曲した楽曲。海老原さんは、数年前に他界されましたが、ミュージカル「だれもしらない みつばちのものがたり」にもたくさん楽曲提供をしてくれた、杉浦さんも敬愛する方。影響を受けた方が全国各地にいらっしゃるそうです。

「私たちは、戦うのではなく歌って踊って伝え合っていきたい。今も終わらない戦争に抗うことで反戦するのではなく、得意をいかしあい、喜びも悲しみも分け合って、みんなで生きていく。どんな小さな場面でも、どんな小さな違和感でも、子供たちの小さなもめごとでも、今どんな気持ちなのかを感じ合う。どうしたら心地よい世界ができるのかを、みんなで考えること。それは、みつばちから、木々たちから、教えられたことです」と話す杉浦さん。

子どもたちの未来を考えるとき、この森の価値が見えてくる

インタビューの最後に杉浦さんが、危惧すべきことを共有してくれました。

「ここ、南信でも多くの精神系クリニックができていますし、つねに予約が混み合っている状態なんです」。

いつでもどこでも同じで、猛スピードでつき進む経済に飲み込まれ、知らず知らずのうちにそこから抜け出せなくなっている。ストレスに苛まれ心身共に不調を訴える人が近年ますます増えているような気がします。笑顔があふれる地域社会実現にとって、社会から取り残されたひとのことこそ考えなければ、ギクシャクした社会になってしまうでしょう。

「以前、イタリアアルバで泊まったシングルマザーが経営してたファームステイは、どこもかしこも、鍵をかけずに、アフリカの移民やさまざまな国の人たちを受け入れながら、みんなで営んでいました。蜜蜂を飼い、オーガニックの畑があり、レストランがあり、音楽があり。娘さん、息子さんも一緒に、みんなが歌いながら、にこにこ顔で仕事していて。お客さんとスタッフという上下関係みたいな空気も一切なくて。みんなが、ありがとうで過ごしている。その姿に、ああぁ!これだって思ったことがあります」と杉浦さん。

行き詰まり、生きにくい社会の中で、経済的にどう上手くやっていくかではなく、生命として人としてどう生きていくか、そのために何をすべきかを「奏の森」が発信してくれています。

人や自然とつながって、生活を成り立たせるゆったりとした循環が生まれている奏の森は、とても機能的で、豊かで、希望の資源だと思います。

生きている実感としての「生」が希薄になってしまっている時代、子どもたちの未来を考えるとき、きっとこの森の価値が見えてくるはずです。

強い志を持った人が動くところには、必ず共感するエネルギーが集まってくる

杉浦さんたちが起こした波紋は、そこに集まってきた多くの共感者たちのエネルギーで、まわりを巻き込む大きな渦に成長していきました。渦の中心には、明るくなった森やみつばちなどの自然があります。

多くの人が渦に巻き込まれながら、自然とみんなが笑顔になっていく。そんな素敵な場所が、奏の森だと思います。

暮らしにアートが根付く森の営みから目が離せない

森に多くの若い世代を引きつけるのは、やはり人間が持っている音楽やダンスといった根源的なアートの力が大きいと思います。奏の森は、大人から子どもまで、みんなの共通言語としてアートをとても大切にしています。

森に集い、収穫と食の喜びを奏で、踊る。

みんなが生きる力を分かち合いながら生きる。

生と仕事と暮らしが融合している豊かな営みがここに生まれつつあります。

「一般社団法人 小さな地球」代表理事 林 良樹さんのビジョンメッセージにこんな言葉があります。

「あらゆる壁を超え、自然を汚染せず、人を搾取せず、地域で資源を循環させると村は美しくなります」。

これからの「奏の森」の存在が中川村をより美しくしていくでしょう。

奏の森から発信されるさまざまなことから目が離せないですね。